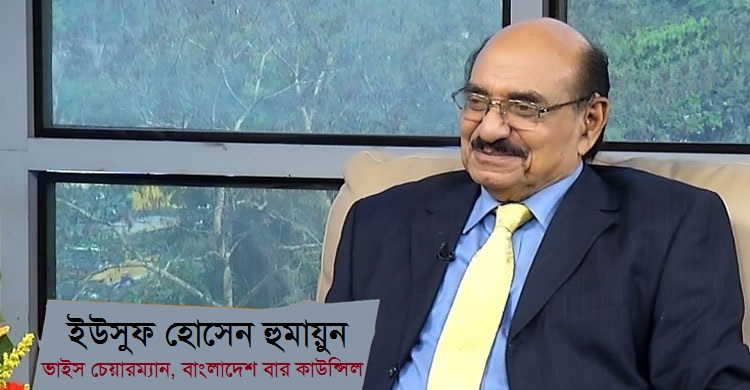

অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সাবেক সংসদ সদস্য। আইন পেশায় অর্ধশতাব্দী কাটানো এই বিশিষ্ট আইনজীবীর জীবনের নানা গল্প উঠে এসেছে এই সাক্ষাৎকারে

ছোটবেলা কেমন কেটেছে?

বাড়ি ভোলা জেলার দৌলতখান (তৎকালীন রাধাবল্লভ) উপজেলার কালিয়া গ্রামে হলেও আমার জন্ম বরিশাল শহরেই। ১৯৩৬ সালের ১৪ নভেম্বর, বুধবার। আমাদের গ্রাম, বাপ-দাদার ভিটা মেঘনা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বহু আগেই। বাবা আলহাজ মোবারক আলী ছিলেন বরিশাল বারের (আইনজীবী সমিতি) প্রখ্যাত আইনজীবী। মা শামসুন্নাহার বেগম। বাবার কারণেই শহরে থাকা। বরিশাল জিলা স্কুলে লেখাপড়া করেছি। আমরা ৯ ভাই, চার বোন। প্রথমে চার ভাই, এরপর আমি। এরপর আবার চার ভাই। এরপর বোনেরা। বাবা আমাকে আদর করে ‘লকেট’ নামে ডাকতেন।

পরিবারের বিশেষ স্মৃতি?

ভাই-বোন বেশি হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে ছোটখাটো অনেক ঘটনা ঘটত। তবে বড় দুই ভাইয়ের সংস্পর্শে সারাক্ষণ থাকার সুযোগ ছিল না। কারণ তাঁরা কলকাতায় চাকরি করতেন। তাই আমার পিঠাপিঠি বড় ভাই আর আমি একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। মা তাঁকে বেশি আদর করতেন। আর বাবা আমাকে। সাধারণত মায়ের কাছে ছেলে আর বাবার কাছে মেয়েরা আদরের হয়। আমার ক্ষেত্রে উল্টো। আমরা যখন খেতে বসতাম, মাকে বাবা বলতেন, ‘ওকে (আমাকে) আরেকটু খাবার দাও।’ মা বলতেন, ‘খালি ওর কথাই বলবা? ও তো তোমার কলিজার টুকরা!’ বড় ভাই কিছু বলতে পারতেন না। পরবর্তীকালে দেখেছি, আমার সংসারে বিষয়টি গতানুগতিক। মেয়েটা আমার, আর ছোট ছেলে তার মায়ের ভক্ত। গত ২৬ অক্টোবর ভোরে ছোট ছেলেটা আমেরিকায় ফিরে গেল। যাওয়ার সময় তার মায়ের যে কী চেহারা! তা দেখে ছেলেকে বললাম, ‘এটা ভিডিও করে রাখো। কয়েক দিন পর আমি আরেকটি ভিডিও পাঠাব। দুটি মিলিয়ে দেখো!’ আমার মেয়ে আমেরিকায় একটি ব্যাংকে চাকরি করে। প্রতিদিন সকালে অফিসে যাওয়ার আগে আর অফিস থেকে ফিরে আমাকে ফোনে কল করে।

বাবার স্মৃতি?

বাবার সিভিল ল ইয়ার হওয়ার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর এলএলবি ডিগ্রি নিয়ে বরিশাল জেলা জজ আদালতে আইন পেশা শুরু করেন। তখন বরিশালসহ সারা দেশে হিন্দুরাই একচেটিয়াভাবে (প্রায় শতভাগ) সিভিল ল ইয়ার ছিলেন। এখনো সিভিল ল ইয়ারদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি। বাবা যখন বরিশাল বারে যোগ দেন, তখন একজন সিনিয়র আইনজীবী (হিন্দু) ঠাট্টাচ্ছলেই তাঁকে বলেছিলেন, ‘কী! কোন বিষয়ে প্র্যাকটিস করবি? সিভিল, নাকি ক্রিমিনাল? তোরা তো মুছ্লা (মুসলমানদের অনেকেই তাচ্ছিল্য করে এভাবে সম্বোধন করত)! তোরা তো আড়াইখানা বই পড়ে উকিল হস!’ বাবার কাছে এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আড়াইখানা বই মানে কী?’ বাবা বলেছিলেন, সিআরপিসি (ফৌজদারি কার্যবিধি) ও পেনাল কোড (দণ্ডবিধি) পুরোটা। আর অ্যাভিডেন্স অ্যাক্টের (সাক্ষ্য আইন) আদ্দেক (অর্ধেক)। ফৌজদারি মামলা করতে এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না। অন্যদিকে সিভিল প্র্যাকটিস করতে হলে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। ওই হিন্দু সিনিয়র আইনজীবীর কথা বাবার মনে দাগ কেটেছিল। খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই জেদ করে সিভিল প্র্যাকটিস শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

আপনার শিক্ষাজীবন?

বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ১৯৫৪ সালে ম্যাট্রিক (এসএসসি) এবং বিএম কলেজ থেকে ১৯৫৬ সালে আইএ (এইচএসসি) ও ১৯৫৮ সালে গ্র্যাজুয়েশন পাস করি। (আমার অনার্স করা হয়নি। কারণ তখন বিএম কলেজে অনার্স ছিল না।) এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হই। থাকতাম এসএম হলে। মাস্টার্সের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এলএলবি সম্পন্ন করি। এরপর আইন পেশায় যোগ দিয়েছি।

বাবার ইচ্ছায়ই আইনজীবী হয়েছেন?

বাবাকে সন্তুষ্ট করতেই আইন পড়েছি। আইনজীবী হিসেবে ১৯৫৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এনরোল্ড (বার কাউন্সিলে তালিকাভুক্ত) হওয়ার পর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাবার ইচ্ছায় বরিশাল জেলা জজ আদালতে যোগ দিই। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন তাঁর সঙ্গেই থাকি। এ কারণে তাঁর সঙ্গে একই চেম্বারে কাজ শুরু করি। আমি বরিশাল বারে গিয়েছি ১৯৬৫ সালে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ঠিক ছয় মাস আগে। বাবা সিভিল ল ইয়ার হলেও আমি বরং ফৌজদারি মামলা লড়তাম। হাইকোর্টে এসেছি অনেক পরে। ১৯৯২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য হয়েছি।

ফৌজদারি আইনজীবী হওয়ার কারণ?

যাঁরা সিভিল প্র্যাকটিস করেন, তাঁরা রাজনীতি করতে পারেন না। তা ছাড়া সিভিল প্র্যাকটিসের জন্য প্রচুর লেখাপড়া করতে হয়। অনেক রেফারেন্স দেখতে হয়। প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত জানতে হয়। এত সময় কোথায়? ছাত্র অবস্থায় রাজনীতি করেছি। ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। তখন থেকেই রাস্তায় স্লোগান দেওয়ার অভ্যাস। তাই বরিশালে গিয়ে সেখানকার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। এ কারণে সিভিলে না গিয়ে ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস শুরু করি। বিশেষ করে ট্রায়ালে বেশি জোর দিয়েছি।

সরকারি চাকরি করেননি কেন?

সে সময় সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হই। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করার পর পুলিশ ভেরিফিকেশন হলো। কিন্তু সক্রিয় ছাত্ররাজনীতি করার কারণে সেই ভেরিফিকেশনে আটকে যাই। আমার আর সরকারি চাকরি করা হলো না।

বঙ্গবন্ধুর ছেড়ে দেওয়া আসনে এমপি হয়েছিলেন…

আইন পেশার পাশাপাশি সমানতালে রাজনীতি করেছি। আব্দুর রব সেরনিয়াবাত তখন বরিশাল শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি। আমি সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আমাকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা উঠল। কিন্তু মনোনয়নপত্র না কিনে পালিয়ে গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রদূত হওয়ার। যা হোক, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু চারটি আসনে নির্বাচন করেন। এর মধ্যে দুটি গোপালগঞ্জ, একটি ভোলা, আরেকটি ঢাকার মিরপুরে। চারটি আসনেই তিনি নির্বাচিত হলেন। এরপর ভোলার আসন ছেড়ে দিলেন। সেখানে উপনির্বাচনে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হলো। এমপি হলাম। মিরপুর আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হলো ড. কামাল হোসেনকে। আমার রাষ্ট্রদূত হওয়ার ইচ্ছা ছিল বিদেশে ঘুরতে পারব বলে। কিন্তু তা আর হলো না। নির্বাচনের প্রস্তাব পাওয়ার স্মৃতি এখনো মনে আছে। তখন তো মোবাইল টেলিফোন সেট ছিল না।

একদিন বরিশাল কোর্টে মামলা লড়ছি, এমন সময় জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে একজন এলেন। এরপর কিছু না বলে কোর্ট থেকে নেমে গেলেন বিচারক। মিনিট পাঁচেক পর আমাকে খবর দিয়ে বললেন, ‘ডিসি অফিসে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে ফোন এসেছে।’ তখন প্রধানমন্ত্রীর পিএস (একান্ত সচিব) ছিলেন রফিকুল্লাহ চৌধুরী। জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর পিতা। ফোনে সংবাদ পেয়ে আমি ঢাকায় চলে এলাম। গেলাম প্রধানমন্ত্রীর (বঙ্গবন্ধু) বাসায়। এখনো মনে আছে, বঙ্গবন্ধু সোফায় বসা। আমাকে দেখেই বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে, হাসতে হাসতে বললেন—‘হলো না, হলো না, হলো না!’ আমি ভয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বয়স কম। কী বলব, বুঝতে পারছি না। তিনি নিজেই বললেন, ‘অ্যাম্বাসাডর হওয়া হলো না তোর!’ আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘কাছে আয়। ভোলায় আমার সিটে তুই ছাড়া কে? অ্যাম্বাসাডর হওয়ার চিন্তা বাদ দে। পার্লামেন্টে আসতে হবে।’

এটা আমার জীবনের স্মরণীয় দিন।

দালাল-রাজাকারদের বিচারের জন্য আপনাকে পিপি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল…

দেশ স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অনেক দালাল, রাজাকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে বরিশালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হওয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমি মন থেকে সায় না পেলেও ভয়ে কিছু বলতে পারছিলাম না। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেব? সাহস কোথায়! তবে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চাচ্ছিলাম, আমি রাজি নই। আমতা আমতা করে বললাম, ‘একাত্তরে তো আমার বাসা লুট হয়ে গেছে। কিছু নেই। থাকার সমস্যা…!’ বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘দেখ, জীবনে অনেক টাকা কামাই করতে পারবি। দালাল-রাজাকারদের বিচার করতে হবে। এই দায়িত্ব আর কারে দেব?’ কী আর করা? বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। আমাকে পিপি করা হলো। বরিশাল বারেই থেকে গেলাম। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু করে পর পর তিনবার বরিশাল বারের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। এর পরও আমাকে সেই পদে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। নতুনদের সুযোগ দেব বলে রাজি হইনি।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশেষ স্মৃতি?

১৯৭০ সালে তিনি আমার বাসায় এসেছিলেন। আগে এত সড়কপথ ছিল না। ঢাকা থেকে ‘রকেট’ নামে একটি স্টিমার খুলনায় যেত (এখনো যায়)। সেটা পিরোজপুর-বরিশাল হয়ে খুলনায় যেত। সেই স্টিমারে বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বরিশাল আসতেন। কারণ তাঁর সেজো বোন আমেনা বেগমের বিয়ে হয়েছে আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের সঙ্গে। ঢাকা থেকে স্টিমারে হুলারহাট নামতেন বঙ্গবন্ধু। সেখান থেকে টুঙ্গিপাড়া। আবার টুঙ্গিপাড়া থেকে বরিশাল হয়ে ঢাকা ফিরতেন। এই স্টিমারে তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি। আমাকে অনেক স্নেহ করতেন।

১৯৭৩ সালে বরিশালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন করেছেন?

তখনো আমরা জানি না বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন কবে। আমার কন্যা তখন কলেজে পড়ে। আমার মামা মহিউদ্দিন আহমেদও ১৯৭৩ সালে এমপি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বরিশালে এসেছেন। সেরনিয়াবাতের বাসায় উঠেছেন। তাঁর আসার খবর পেয়ে আমার মেয়ে ও মামাতো বোন শাম্মীসহ (আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদিকা ড. শাম্মী আহমেদ) কয়েকজন মেয়ে হাজির। সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসার কাছেই আমার বাসা। কালীবাড়ি রোড। তারা বাসায় গেলে বেগম সেরনিয়াবাত সবাইকে বললেন, ‘তোমরা কি জানো আজ (১৭ মার্চ) খোকা ভাইয়ের জন্মদিন?’ বঙ্গবন্ধুর ডাকনাম ছিল খোকা। এই কথা শুনে মেয়েদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। আমরা এর কিছুই জানি না। আমরা বেলপার্কে জনসভা নিয়ে ব্যস্ত। বরিশালে বেল সাহেব নামে এক জেলা প্রশাসক ছিলেন, তাঁর নামেই নামকরণ। পরে সেটির নাম ‘বঙ্গবন্ধু উদ্যান’ করা হয়েছে। একটু দূরেই কীর্তনখোলা নদী। মার্চ মাস। বসন্তের বাতাস আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে বসা। চুরুট খাচ্ছেন। পাশে বসা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত। পাশে বসার সাহস পাইনি বলে আমি পেছনে বসেছি। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্য পুষ্পভরা…’ গানটি গাইল। পেছনে বসেই শুনতে পেলাম, সেরনিয়াবাত সাহেবকে বঙ্গবন্ধু বলছেন, ‘টেপু, এই গানটিতে বাংলার রূপ অনেক বেশি প্রকাশ পেয়েছে। গানটি আমি কাজে লাগাব।’ তখনই জানলাম, সেরনিয়াবাত সাহেবের ডাকনাম টেপু। পরে গানটিকে বঙ্গবন্ধু ঠিকই কাজে লাগান। এই গান এখন সামরিক বাহিনীতে গাওয়া হয়। যা হোক, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কথা জেনে সে সময় মেয়েরা বরিশাল শহর থেকে কিভাবে যেন একটা কেক জোগাড় করল। আমরা জনসভা শেষে সার্কিট হাউসে এলাম। বঙ্গবন্ধু আগেই ফিরেছেন। ভেতরে ঢুকব, এমন সময় তিনি বললেন, ‘স্টপ। কেউ ঢুকবে না।’ ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের সঙ্গে সেরনিয়াবাত সাহেবও ছিলেন। কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘আসো।’ আমরা ঘরে ঢুকলাম। দেখি টেবিলের ওপর কেক। বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘তোমরা আমার খোঁজ রাখো না। কিন্তু আমার স্নেহের মেয়েরা ঠিকই খবর রেখেছে। আসো, কেক কাটি।’ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্যাপনের সেই ঘটনা আমার জীবনের একটি মধুর স্মৃতি।

কোনো দুঃখময় স্মৃতি?

বিশ্বাসঘাতক কী জিনিস, তা নিজের চোখে দেখেছি। আগেও বিশ্বাসঘাতকের ব্যাখ্যা শুনেছি, ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাঁদের দু-একজনকে চোখের সামনে দেখেছি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সর্বশেষ কথা হয় ১৯৭৫ সালের ১০ আগস্ট। আমি বরিশাল থেকে মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসতাম। সেদিন সন্ধ্যায় গণভবনে গেলাম। মন্ত্রী সোহরাব হোসেনসহ আরো অনেকেই ছিলেন সেখানে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন না। তিনি তখনকার শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলীকে নিয়ে বাইরে হাঁটতে গেছেন। এরই মধ্যে বাকশাল হয়ে যাওয়ায় সারা দেশে গভর্নর নিয়োগ চলছে। আমার পাশে বসা সোহরাব ভাইকে বললাম, ‘আমাকে ভোলার গভর্নর হতে বলা হচ্ছে। ভাই, আমি গভর্নরের মধ্যে নাই! ভোলায় যাবে কে?’ এমন সময় বঙ্গবন্ধু এলেন। আমাকে দেখে বললেন, ‘কিরে বাদশা হুমায়ুন! কেমন আছিস? কবে আসছিস?’ বঙ্গবন্ধু আমাকে মাঝেমধ্যে বাদশা হুমায়ুন বলে ডাকতেন। বললাম, ‘পরশু।’ এই সময় সোহরাব উদ্দিন বললেন, ‘লিডার, সে তো গভর্নর হতে চায় না।’ বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘তাই নাকি?’ আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কী বলব?

এরই মধ্যে সেখানে এলেন তখনকার তথ্যমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর। তিনি ঢুকেই নিলডাউনের মতো করে বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। ভাগ্য ভালো আমার। বঙ্গবন্ধুর মনোযোগ চলে গেল তাঁর দিকে। আমি বেঁচে গেলাম। যা হোক, বঙ্গবন্ধুর হাতে একটা ছড়ি থাকত। সেই ছড়ি তাহের উদ্দিন ঠাকুরের পিঠের ওপর রেখে তিনি বললেন, ‘কিরে? কী হয়েছে?’ তাহের উদ্দিন ঠাকুর বললেন, ‘নয়ারহাট বেতার কেন্দ্র (সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত) উদ্বোধন হবে। আমি তো সবাইকে বলে ফেলেছি, বঙ্গবন্ধু এটা উদ্বোধন করবেন। আপনাকে যেতেই হবে।’ বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘না। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। আমি এখন রাষ্ট্রপতি। সব অনুষ্ঠানে আমার যাওয়া ঠিক না।’ তাহের উদ্দিন ঠাকুর নাছোড়বান্দার মতো অনুরোধ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু রাজি হলেন। তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ‘যা।’ এই ছিল তাঁর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক। অথচ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের একজন এই তাহের উদ্দিন ঠাকুর। তিনি জানতেন মাত্র পাঁচ দিন পর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে!

আইন পেশায় অর্ধশত বছরের অভিজ্ঞতাকে কিভাবে দেখেন?

আমার জীবনটাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি আইনজীবী, আরেকটি রাজনীতিবিদ হিসেবে, অন্যটি সামাজিকভাবে। আইন পেশায় ৫০ বছর হয়ে গেছে। জীবনের প্রথম দিকে জেলা জজ আদালতের আইনজীবী ছিলাম। সে কারণে মামলায় জেরা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এমন অভিজ্ঞতা সব আইনজীবীর থাকে না। এই অভিজ্ঞতার কারণে ওয়ান-ইলেভেনের সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মামলায় তাঁর পক্ষের আইনজীবী ছিলাম। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ড. তৌফিক নেওয়াজ ছাড়াও অনেক নামিদামি আইনজীবী আইনগত বিষয়গুলো দেখতেন। যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতেন। সাক্ষীকে জেরা করার ভার ছিল আমার এবং সৈয়দ রেজাউর রহমানের ওপর। সুপ্রিম কোর্টে আমি রিট ও ফৌজদারি মামলা লড়ি। কিছু কিছু সিভিল মামলাও লড়ি। অবশ্য কম্পানিসংক্রান্ত মামলার কিছুই বুঝি না। তাই সে ধরনের মামলা লড়ি না।

১৯৯২ সালে বরিশাল ছেড়ে একেবারে হাইকোর্টে চলে এসেছিলাম মূলত সাবেক রাষ্ট্র্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মামলা লড়ার জন্যই। আগে প্রয়াত সিরাজুল হক সাহেব এরশাদের মামলা লড়তেন। তিনি ছেড়ে দিলেন। এরপর এরশাদ সাহেবের এক ভায়রা আমাকে সেসব মামলা লড়ার প্রস্তাব দিলেন। এরশাদের সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। ভাবলাম, একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির মামলা লড়ার অভিজ্ঞতা হোক।

আপনার দেখা বিচার বিভাগের সেকাল-একাল?

বিচার বিভাগের মর্যাদা রক্ষা করা সবারই দায়িত্ব। কিন্তু বিচার বিভাগ এবং আইনজীবীদের প্রতি সম্মান দেখানো এখন অনেক কমে গেছে। আমরা (অপেক্ষাকৃত জুনিয়র আইনজীবীরা) সিনিয়রদের যেভাবে সম্মান দেখাতাম, এখন আর সেই চর্চা নেই। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে গেলে দেখতে পাবেন, সামনের সোফায় জুনিয়র আইনজীবীরা বসে আছে। সিনিয়ররা ঢুকলেও আসন ছাড়ছে না। আইনজীবীদের মধ্যে এভাবে অবক্ষয় হয়েছে। আরেকটি জিনিস লক্ষ করবেন, আইনজীবী হিসেবে পেশা শুরু করেই টাকার প্রতি নেশা হওয়া। তাদের কথা হলো, যোগদান করেই টাকা কামাতে হবে। শেখার দরকার নেই! এটা কিন্তু আমাদের সময় ছিল না। আমরা সিনিয়রদের কাছে যেতাম। তাঁরা যদি টাকা দিতেন, নিতাম। না দিলেও কিছু বলতাম না। এখন ঠিক উল্টোটা ঘটছে। জুনিয়ররা মক্কেলের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে টাকা নিচ্ছে।

শুধুই আইনজীবী নয়, বিচারপতি বা বিচারকদের মধ্যেও অবক্ষয় হয়েছে। তখন উচ্চ আদালতের বিচারকদের সম্পর্কে কোনো মন্দ কথা চিন্তাও করা যেত না। নিম্ন আদালতেও কোনো দিন এমন কিছু শুনিনি। এখন তো অনেক কথাই শোনা যায়। উচ্চ আদালতের তিনজন বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। অনুসন্ধান চলছে। তাঁদের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। এ ধরনের খবর আমাদের জন্য দুঃখজনক।

এ থেকে উত্তরণের উপায়?

হাইকোর্টে বিচারক নিয়োগ করা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। যাঁরা নিয়োগ পান, তাঁরা ভাবেন তাঁদের পেছনে সরকার আছে। শুধু এই একটিই কারণ নয়। মূল কারণ নৈতিক অবক্ষয়। নৈতিকতা ঠিক থাকলে কারো পক্ষে এমন কিছু ভাবা সম্ভব নয়। উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের আইন নেই। আমাদের সংবিধানে আইন করার কথা থাকলেও তা হয়নি। আইন করার সমস্যাও আছে। সরকারি দল সমর্থক আইনজীবীদের মধ্য থেকে বাধা আসে। আইন হলে তো কম যোগ্যতাসম্পন্ন, জুনিয়রকে বিচারক বানানো যাবে না। আমি বলব, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর নয়। এটা এখনই বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ করা হলেও সবার আগে সততা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতা দেখতে হবে। শুধু বার কাউন্সিলের সনদ পেলেই হবে না। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রশাসনিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সেখানে নৈতিকতা, সততা ও পেশার প্রতি নিষ্ঠার বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ পাওয়ার পরই শুধু আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় বসতে পারবে। এমন ব্যবস্থা করা হলে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হবে।

তরুণ আইনজীবীদের প্রতি পরামর্শ?

আইন পেশা শুধুই টাকা উপার্জনের পেশা নয়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও বাসযোগ্য করতে আইনজীবীদের চেষ্টা থাকতে হবে। কিছু মামলা বিনা ফিয়ে লড়তে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলি, ফেনীর নুসরাত হত্যা মামলায় একজন আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে, নিজ উদ্যোগে মামলা লড়েছেন। সব আইনজীবীর মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা থাকতে হবে। আরেকটি জিনিস মনে রাখা দরকার, নুসরাতকে পুড়িয়ে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের ঘটনায় আসামিপক্ষে কোনো আইনজীবীর দাঁড়ানো উচিত নয়। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এ ধরনের অপরাধে আসামিপক্ষে আইনজীবী দাঁড়ানোর প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার। তবে আইন করে নয়, আইনজীবীদের স্বউদ্যোগেই এমনটা করা উচিত। তাহলে একজন অপরাধী এমন অপরাধ করার আগে চিন্তা করবে, তার পক্ষে কোনো আইনজীবীকে পাওয়া যাবে না। আমি নিজেও নৈতিকতার প্রশ্নে অনেক মামলা ফিরিয়ে দিয়েছি।

আপনার ব্যক্তিগত জীবন?

আমার স্ত্রী আফিয়া খাতুন পুরোপুরি গৃহিণী। সে যখন ইডেন কলেজে পড়ত, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। হল থেকে বেরিয়ে আমরা রিকশায় ঘুরতাম। এরপর ১৯৫৯ সালে বিয়ে করেছি। মা-বাবা আপত্তি করেননি। আমাদের দুই ছেলে, এক মেয়ে। ছোট ছেলে আকবর হোসেন জয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করে এখন আমেরিকায় থাকে। মেয়ে সাঈদা পারভীন শম্পা থাকে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে। বড় ছেলে ডা. আফতাব ইউসুফ রাজ স্কয়ার হাসপাতালের শিশুবিষয়ক কনসালট্যান্ট।

সূত্র: কালের কণ্ঠ