আনিচুর রহমান : বাংলাদেশ সাক্ষ্য আইন – ১৮৭২ (ইংরেজি:Bangladesh Evidence Act -1872) প্রবর্তিত হয় ব্রিটিশ শাসনামলে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাবসান ও ভারতবর্ষ বিভাগের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামক দেশ প্রতিষ্ঠার পরও এই আইন বলবৎ থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশীয় বিভিন্ন দেশের বর্তমান সাক্ষ্যপ্রণালী এই আইনের ভিত্তিতে কার্যকর হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাংলাদেশ ও উক্ত আইনকে অনুসরণ করে আসছে।

ইতিহাস

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ আইন পরিষদে এই আইন পাস হয়েছিল। এই কার্যবিধিমূলক আইনটির প্রণেতা জেমস ফিটজেমস স্টিফেন (James Fitzames Stephen)। সামান্য আধুনিকীকরণ ও সংযোজনা ছাড়া মূল আইন সূচনার দিন থেকে অদ্যাবধি অপরিবর্তিত আছে।

উদ্দেশ্য

ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারপদ্ধতি পরিচালনার জন্যে সাক্ষ্য আইনের প্রবর্তন। মুখবন্ধ অনুসারে এই আইনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সমগ্র বাংলাদেশের সর্বত্র বলবৎ রয়েছে। The Army Act 1952, The Naval Discipline Ordinance 1961 and The Air force Act 1956 এ আইনের দ্বারা পরিচালিত স্বশস্ত্র বাহিনী এই আইনের আওতাভুক্ত নয়। সাক্ষীর মৌখিক ও দাখিলিকৃত তথ্যের পরীক্ষণ, অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি, তথ্যের গ্রহণ বা বর্জনের মূল সূত্র, প্রমাণের দায়ভার নির্দেশ করা এবং বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করাই হলো বাংলাদেশের সাক্ষ্য আইনের বৈশিষ্ট্য। Digital Record সমূহকেও সাক্ষ্য হিসেবেও বিবেচনা করার বিধান উক্ত আইনকে যুগপযোগী করেছে।

অর্থাৎ বলা যায় সাক্ষ্য আইন স্থির করে দেয় মামলায় প্রমাণ হিসেবে ১) কোন তথ্য (ঋধপঃ) দেওয়া যাবে ও যাবেনা ২) যদি প্রমাণ করা যায় তবে কিরূপ সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণসাপেক্ষ হবে ৩) কে কীভাবে ঐ সাক্ষ্য দেবে।

পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্য আইন ৩টি পরিচ্ছেদ ও ১১টি উপ পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

১ম পরিচ্ছেদ

তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে (১ নং ধারা থেকে ৫৫ নং ধারা)। সংজ্ঞা, তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি একে অপরের সাথে কি উপায়ে সম্পর্কযুক্ত।

২য় পরিচ্ছেদ

প্রমাণের বিষয়ে (৫৬ নং ধারা থেকে ১০০ নং ধারা)। যে তথ্যাদি প্রমাণের প্রয়োজন নেই, মৌখিক সাক্ষ্য, দলিলি সাক্ষ্য ও তার গ্রহণ বর্জনের নিয়ম।

৩য় পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্যের পেশকরণ ও প্রভাব (১০১ নং ধারা থেকে ১৬৭ নং ধারা)। প্রমাণের দায়িত্ব, সাক্ষ্যদানকারীর যোগ্যতা, সাক্ষীর পরীক্ষা, প্রতি – পরীক্ষা, সাক্ষ্য গ্রাহ্যকরণ ও বাতিলকরণ।

সাক্ষ্য আইন গণিতের মত

বাংলাদেশের সাক্ষ্য আইন অনেকটা গণিতের মত। ধারাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রথম ধারাগুলো সম্পর্কে বেসিক ধারণা থাকলে পরবর্তী ধারাগুলো খুব সহজেই বুঝাতে পারা যায়। আমার আজকের আর্টিকেল লেখার মূল উদ্দেশ্য সমগ্র সাক্ষ্য আইনকে সংক্ষিপ্তকারে পেশ করা। আমার বিশ্বাস এই আর্টিকেলের মাধ্যমে সাক্ষ্য আইনের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা অনেকাংশে কেটে যাবে। আমি আমার মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে উক্ত লেখাটি শেয়ার করছি।

ক. Evidence Act বুঝতে হলে প্রথমে যে শব্দটি আসে সেটি হচ্ছে Fact. একদম সহজাবে বলতে গেলে Whatever can be perceived by sense or felt by mind is fact. Fact দুই প্রকার: ১. Physical fact ২. Psychological fact/Mental fact. Criminal case এ Mental fact খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে mens rea কে এত গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা হয়। Factum probandum-Material facts/ultimate facts which are required to be proved. Factum probans is known as Evidentiary Fact- The Facts by means of which they are proved.

খ. এখন প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন আসে Evidence কি? উত্তর: Any fact enables court to determine a case is known as evidence. যে সমস্ত fact গুলোর Probative value রয়েছে তাকে Evidence বলে।

আমাদের উপমহাদেশীয় Jurisdiction এ অনেক ধরনের Evidence এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

- Documentary Evidence- presented through documents.

- Oral Evidence – It must be direct. section -60(1)

- Corroborative evidence – Which can not stand on his own foot but used for the purpose of corroboration. Section 157

- Real Evidence – Section 27

- Primary Evidence – original document or object itself, Section 62-64

- Secondary Evidence – Section 63-65

- Positive Evidence – Proved Evidence

- Negative Evidence – Disproved Evidence

- Circumstances Evidence – Res Ipsa loquitar – Situation speaks itself and it is objective.

- Hearsay Evidence – it is not direct evidence – 60

- Expert Evidence – Expert opinion ( section 45- 51)

- Electronic evidence – Computer data, messages.

- Direct Evidence: Based on personal knowledge or observation. It is subjective.

বাস্তবিক গুরুত্ব বিবেচনায় Expert Evidence নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার

প্রাসঙ্গিকভাবে কোর্টের সামনে অনেক Technically complicated and professionally sophisticated বিষয় চলে আসে। উক্ত বিষয়ের উদ্ভব হলে আদালতের Expert এর দ্বারস্থ হতে হয়। Doctor, Handwriting expert, chemical analyst এর opinion খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Expert opinion হচ্ছে particular fact একজনের knowledge এ আছে উক্ত নীতির ব্যতিক্রম।

Expert opinion গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে

১. বিবদমান বিষয় Expert এর Opinion ব্যতিত সমাধান সম্ভব নয়।

২. যদি কোন expert witness হিসেবে opinion প্রদান করে তবে সেটি expert opinion হিসেবে পরিগণিত হবে।

গ. সাক্ষ্য আইনের মৌলিক আলোচনায় তিনটি শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ: Proved, Not Proved, Disproved

Proved(2j) : সকল Evidence বিবেচনার পরে কোর্ট যদি মনে করে কোন কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে বা যে supposition assert করেছে সেটা ঠিক তবে তাকে Proved হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Disproved(2C) : সকল Evidence বিবেচনার পরে কোর্ট যদি মনে করে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই বা যে supposition assert করেছে সেটা ঠিক নয় তবে তাকে Disproved হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Not proved(2(i) : যে বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য কোর্টে বিবেচনা করা হয়নি। যেমেন পুলিশ যদি কোন সাক্ষ্য না পায় তখন কাউকে অব্যাহতি প্রদান করার আবেদন করতে পারে। এইক্ষেত্রে এটাকে Not proved বলা যেতে পারে।

ঘ. এবার আসি একটি মামলার বিবদমান বিষয় কি? অথবা একটি মামলা কোন বিষয়বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করি।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি Fact in issue. Fact in issue means moot point of the case. one party asserts and another party denies. CPC- Issue framing এবং CRPC- Charge কে facts in issues নামে অভিহিত করা হয়।

ঙ. সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি

সাক্ষ্য গ্রহণের নীতিসমূহ Principle of Evidence নামে অভিহিত। নীতি গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো –

১. The Evidence must be confined to matters in issue

২. Hearsay Evidence must not be admitted.

৩. Best evidence should be given in all cases.

চ. Maxim lies in Evidence Act

সাক্ষ্য আইনে অনেকগুলো Maxim ব্যবহৃত হয়, যা ধারাগুলোর ভিতরে সহজাতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। Maxim lies in Evidence Act সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। শুরুতেই আলোচনা করবো ধারা-৬ এ অনত্মর্নিহিত Res gestae. যদিও Res gestae নিয়ে একটু জটিলতা রয়েছে, অথচ প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বলি, The facts, circumstances and statements are incidental to facts of litigated matter is Res Gestae. Res Gesate এর অর্থ হচ্ছে Things done. এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ –

- Words Explaining physical act

- Spontaneous event that prevent anyone lying to contrary.

- Statement proves state of mind.

- Event are parts of original proof.

এছাড়াও সাক্ষ্য আইনে যে সমস্ত ম্যাক্সিমগুলো রয়েছে তা ধারাভিত্তিক তুলে ধরা হলো-

16- Falsus in uno falsus in omnibus (Flase in one thing in false in everything),

27- Doctrine of confirmation by subsequent act,

32- Rule of necessity,

40- Res judicata,

41- Judgment in Rem,

46- Res inter alios,

102- onus probabdi,

106- Res Ipsa loquiter

110- potitio est conditio possidentis,

123- Suprema lex salus populi.

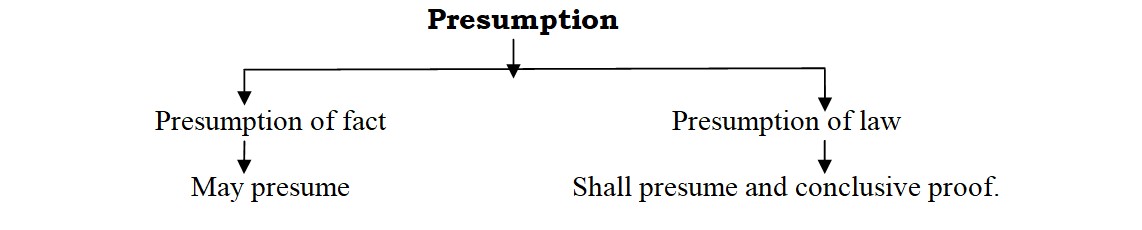

ছ. May presume, Shall presume, Conclusive proof

কোন ডকুমেন্টস, বিবৃতি বা ডিজিটাল রেকর্ডের কি ধরণের গুরুত্ব রয়েছে তা নির্ভর করে সাক্ষ্য আইনে সেই গুলোকে কিভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সেই কারণে May presume, Shall presume, Conclusive proof নিয়ে অল্পবিস্তরে আলোচনা করবো। Section 4 of the Evidence Act 1872 এ এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

May Presume: যেখানে “May Presume” থাকবে, সেক্ষেত্রে আদালত বিষয়টি প্রমাণিত ধরে নিতে পারবেন যতক্ষণ না অন্য কেউ সেটা ভুল প্রমাণ করে। অথবা আদালত সেটা প্রমাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আহ্বান করতে পারেন। এখানে ৩টি বিষয় ঘটতে পারে – ১. আদালত বিষয়টি প্রমাণিত ধরে নিতে পারবেন; ২.অন্য কেউ নিজ থেকে সাক্ষ্য দিয়ে সেটা ভুল প্রমাণ করতে পারবে; ৩. আদালত শুরুতেই প্রমাণিত ধরে না নিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সেটা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য হাজির করতে বলতে পারেন। এখানে আদালতের discretion এর সুযোগ রয়েছে। ৮৬-৮৮, ৯০ক, ১১৩, ১১৪ ধারায় may presume নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

Shall Presume: যেখানে “Shall Presume” থাকবে, সেক্ষেত্রে আদালত বিষয়টি প্রমাণিত ধরে নিবেন, যতক্ষণ না অন্য কেউ সেটা ভুল প্রমাণ না করে। কিন্তু নিজ থেকে কোন সাক্ষ্য আহ্বান করতে পারবেন না। এখানে ৩টি বিষয় ঘটতে পারে – ১. আদালত বিষয়টি প্রমাণিত ধরে নিবেন; ২. কোন পক্ষ সেটা কে নিজ থেকে সাক্ষ্য দিয়ে ভুল প্রমাণ করতে পারে; ৩. কিন্তু আদালত নিজ থেকে কোন সাক্ষ্য আহ্বান করতে পারবেন না। এটির মূল কথা হচ্ছে আদালত একটি বিষয়কে প্রমাণিত ধরে নেবেন। এখানে আদালতের discretion এর সুযোগ নেই। ধারা ৭৯- ৮৫গ, ৮৯, ১১১ক, ১১৩বি, ১১৪খ তে shall presume নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

Conclusive Proof: যেখানে একটা বিষয়ের সাপেক্ষে আর একটি বিষয় “Conclusive Proof” দেয়া থাকবে, সেখানে আদালত প্রথম বিষয়টির প্রমাণ পেলেই অপর বিষয়টি অবশ্যই প্রমাণিত ধরে নিবেন। আদালত নিজ থেকে কোন সাক্ষ্য আহ্বান করতে পারবেনা। কোনো পক্ষ সেটাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য নিজ থেকে কোন সাক্ষ্য দিতে চাইলেও আদালত অনুমতি দিবেনা। এখানে তিনটি শর্ত রয়েছে- ১. আদালত প্রথম বিষয়টির প্রমাণ পেলেই অপর বিষয়টি অবশ্যই প্রমাণিত ধরে নিবেন; ২. আদালত বিষয়টি প্রমাণের জন্য নিজ থেকে কোন সাক্ষ্য আহবান করতে পারবেন না; ৩. কোনো পক্ষ সেটাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য নিজ থেকে কোন সাক্ষ্য দিতে চাইলেও আদালত অনুমতি দিবেনা।

ধারা ৪১, ১১২, ১১৩ এ Conclusive Proof নিয়ে আলোচনা রয়েছে। Section ১১২ বিস্তারিত পড়লে এটা পরিষ্কার হবে। কোন পক্ষের মধ্যকার Marriage প্রমাণিত হলে তাদের সন্তান ও বৈধ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। একটির সাপেক্ষে আরেকটি প্রমাণিত। আদালতে এই সংক্রান্তে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা।

Presumption কে ছকের মাধ্যমে নিম্নে বোধগম্যের জন্যে প্রদর্শণ করা হলো।

জ. সাক্ষ্য আইনের Heart

Presumption এর পরে যে বিষয়টা প্রাসঙ্গিকভাবে সামনে আসে সেটা হচ্ছে Admission and Confession. Admission and confession সাক্ষ্য আইনে কিভাবে ব্যবহৃত হয়? এর স্বরূপ কি তা নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই।

Admission and Confession সাক্ষ্য আইনের Heart এর মত। Admission and confession বুঝতে হলে দুটি টেস্ট নির্ধারণ করতে হবে। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে কি ধরনের মামলায় Admission and confession করা হয় এবং কারা করতে পারে?

- Admission করা যায় Civil and criminal matter এ আর confession করা যায় criminal matters এ

- Admission করতে পারে Defendant, Accused and Agent এবং Confession করতে পারে Accused. Police, Magistrate, Session judge এর confession করা যায়।

- Admission দুই ধরনের হতে পারে self harming and self serving. Confession is the revelation of guilt.

- Confession তিন ধরনের হতে পারে। Formal (Judicial), Informal ( Extra- judicial), Retracted confession. Inculpatory confession এর ক্ষেত্রে আসামী নিজেকে জড়িত করে স্বীকারোক্তি দেয় এবং Exculpatory confession এর ক্ষেত্রে আসামী নিজেকে সাক্ষীর মত উপস্থাপন করে বক্তব্য দেয় ।

- Admission কে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় যদি এটি without prejudice হয়।

- Confession কে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় যদি এটি True and voluntary হয়। তবে inducement, duress, coercion এর মাধ্যমে Confession গ্রহণ করলে তা সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হবেনা।

- plaintiff/Respondent এর বিরুদ্ধে Admission ব্যবহার করা যাবেনা।

- Co- accused এর বিরুদ্ধে Confession ব্যবহার করা যাবে সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারানুযায়ী।

ঝ. Dying declaration

সাক্ষ্য আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় Dying declaration। আমাদের উপমহাদেশীয় ফৌজদারী মামলার সংস্কৃতিতে Dying declaration কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে Determining factor of the case. Dying declaration আলোচিত হয়েছে সাক্ষ্য আইনের ৩২(১) ধারায় । “Nemo moriturus praesumitur mentire” maxim হচ্ছে Dying declaration এর মূল ভিত্তি । মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারেনা ।

প্রথমেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় Dying declaration কি? Dying declaration হচ্ছে মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে যদি কোন বিবৃতি দেয়, তবে সেটি Dying declaration হিসেবে পরিগণিত হয়।

Dying declaration এর Genuineness নির্ণয়ের জন্য তিনটি Test রয়েছে।

- Whether it intrinsically rings true.

- Whether there is no chance of mistake on the part of dying man in the identifying or naming his assailant.

- Whether it is free from prompting from any outside quarter and is not inconsistent with any evidence or circumstances of the case.

Rashed vs The State Reported in 12 SCOB(AD) page 4 উক্ত বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

সাক্ষ্য আইনের ১০৪ ধারার ১ নং illustration এ dying declaration সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

- dying declaration বিজ্ঞ আদালতে Evidence হিসেবে admissible হয়।

- dying declaration দন্ডারোপ (Conviction) প্রদানের ক্ষেত্রে sole basis পারেনা।

- Critically injured and intensive care এ থাকা victim দের Dying Declaration বিশ্বাস করতে হলে সঙ্গে থাকে সাক্ষীদের বক্তব্যের মিল থাকতে হবে।

ঞ. Character

সাক্ষ্য আইনে Character খুবই খুরুত্বপূর্ণ। Criminal case এ Character কখনো কখনো determining factor এ পরিণত হয়। Character is the estimation of a person by his community. It represents mental or moral position that distinguishes a person. একজন ব্যক্তির Reputation (সামাজিক অবস্থান) ও Disposition ( ব্যক্তিগত ও সহজাত গুণ ) সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা যায়। সাক্ষ্য আইনে Character যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়-

১. Civil suit এ খারাপ চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক।

২. Criminal case এ পূর্বতন ভাল চরিত্র প্রাসঙ্গিক, তবে খারাপ চরিত্র প্রাসঙ্গিক নয়।

৩. Criminal case এ অভিযুক্ত যদি নিজের ভাল চরিত্র দাবী করে, তখন prosecution তার খারাপ চরিত্র show করতে পারে।

৪. Civil suit এ খারাপ চরিত্র প্রাসঙ্গিক যদি তা ক্ষতিপূরণকে প্রভাবিত করে।

ট. Burden of Proof

Civil Suit এবং Criminal case সমূহে Burden of Proof খুবই আলোচিত বিষয়। একটি কেসের Base দাঁড়িয়ে থাকে Burden of Proof এর উপরে। Burden of Proof বলতে আসলে কি বোঝায়? The responsibility to prove a thing is called Burden of Proof. এটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় –

- It is the obligation on a party

- To establish facts in issue or relevant fact

- Required Degree of certainty

- To prove a case.

Criminal case এ Burden of Proof বর্তায় prosecution এর উপর আর Civil case এ Burden of Proof বর্তাবে Plaintiff এর উপরে। Criminal case G standard of proof হচ্ছে Beyond reasonable doubt. সাক্ষ্য আইনে ১০৫ এবং ১০৬ ধারায় Burden of Proof কার উপরে বর্তাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০৫ ধারায় বলা হয়েছে যিনি ব্যতিক্রমী অবস্থা (দন্ডবিধি ৭৬-৯৫) দাবী করবেন তাকেই প্রমাণ করতে হবে তিনি ঐ যৌক্তিক সময়ে Insane, অথবা কোন হুমকীর মুখোমুখী হয়েছিলেন। ১০৬ ধারায় বর্ণিত Burden of Proof এক ধরণের Negative Liability (ঋণাত্মক দায়), কোন স্ত্রী যদি স্বামীর গৃহের মারা যায় তবে Burden of Proof স্বামীর উপর বর্তাবে এই মর্মে যে, ঐ যৌক্তিক সময়ে স্ত্রী স্বামীর বাসগৃহে নিরাপদে অবস্থান করেছিল।

ঠ. Estoppel

সাক্ষ্য আইন আলোচনা করতে গিয়ে Estoppel আলোচনা না করলে আলোচনাটি সম্পূর্ণ হবেনা। Allegans contraria non est Audiendus maxim থেকে এর উদ্ভব হয়েছে । পরস্পর বিরোধি বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় নীতি হচ্ছে এই নীতির মূলকথা । Doctrine of Estoppel is the provision which prohibits a person from giving false evidence to contradict statement before court of law. The objective of this doctrine is to avert the commission of fraud by any person to another. Estoppel means stopped which means a person is not allowed or permitted to speak contrary to his earlier statement.

ড. সাক্ষী

সাক্ষ্য আইনে ৯ এবং ১০ অধ্যায়ে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে যে, কে সাক্ষী হতে পারবে, সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা কী সাক্ষীরা কত ধরনের হতে পারে। সাক্ষীকে কী প্রশ্ন করা যাবে, কী প্রশ্ন করা যাবে না এবং একজন সাক্ষীর বিশ্বাস যোগ্যতা কি ভাবে বিনষ্ট করা যায়, সে সমস্ত বিষয়ও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। একটি মামলায় প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে একজন বিচারক প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য নিতে পারে। অর্থাৎ সাক্ষী গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।

প্রথমেই বলে রাখি সাক্ষী হওয়ার সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা হচ্ছে সাক্ষী প্রশ্ন বুঝতে পারার এবং উত্তর প্রদান করার ক্ষমতা। এই কারনে বলা হয়ে থাকে All witnesses may be testify unless he is prevented from understanding questions and giving rationale answers. Witnesses are of various kinds. such as

- Child witnesses- Any child of tender age is capable of understating question and giving answer can give witness.

- Dumb witness may tesitify through sign or writing. His witness will be considered as oral evidence.

- Trap witness: Employed by the agency

- Interested witness-person interested in the conviction

- Chance witness: person happens to be at the place of occurence, generally by-stander.

- Injured witness: victim of the event and his testimy covers much weight.

- Police witness: Police can be competent witness

- Eye witness: Direct witness/star witness: Evidentiary value is much high.

- Hostile witness: Who gives eviences gainst own party. Both parties can rely on the evidene which assist their case.

- Accomplice- section 133 of the Evidence Act: An accomplice is competent witness. He can give evidence against. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated by reliable witnesses and material facts.

ঢ. Examination of witnesses

একজন স্বাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণের প্রক্রিয়াকেই Examination of witnesses বলে। Examination গ্রহণ করা হয় factual story build up করার জন্য। এই অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। জবানবন্দী গ্রহণের প্রাথমিক প্রতিপাল্য বিষয় হচ্ছে যেখানে জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়না, সেখানে জেরা ও করা যাবেনা। witnesses are examined by the parties or advocates by ways of asking question to elicit responses to build up factual story.

- Examination in Chief: Examination by the party who calls him.

- Cross-Examination- Examination by the adverse party

- Re-Examination- Examination of witness by by the own party after cross examination

- Leading question (section141-143). a. suggest the answer desired. b. assumes the existence of the disputed facts or desire particular answer. If court permits then leading question can be asked otherwise not.

- Impeaching the credit of witness (section-155): a. by giving evidence b. by proof that witness has been bribed, c. by proof of formant statement in consistent with any part of evidence

ণ. সাক্ষ্য আইনে প্রযুক্তি ও সংশোধনী

প্রযুক্তির প্রভাবে সাক্ষ্য আইনে পরিবর্তন এসেছে । আইনগত শূন্যতা পূরণে ২০২২ সালে সাক্ষ্য আইনের সংশোধনের মাধ্যমে ডিজিটাল সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । ডিজিটাল সাক্ষ্য হচ্ছে কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসে সৃজিত, সংরক্ষিত বা প্রেরিত ডকুমেন্টস যা আদালতে প্রাসঙ্গিক বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য। বিচার্য বিষয়ের সাথে ডিজিটাল সাক্ষ্য আইনের নির্ধারিত ধারা ৬৫খ অনুসারে উপস্থাপিত হলে তা সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হবে।

ধারা ২২ক অনুযায়ী ডিজিটাল রেকের্ডর বিষয়বস্তু অবশ্যই ডিজিটাল রেকর্ড দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। তবে সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে । অডিও রেকর্ড (State vs Yeasin Plash), ভিডিও ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত জবানবন্দী (Major Bazlul Huda vs The State), অডিও রেকর্ডে মৃত্যুকালীন ঘোষনা Shah Selim and others vs State মামলায় গৃহীত হয়েছে ।

ধারা ৩৪-৩৮ সংশোধন করে ডিজিটাল রেকর্ড ও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ধারা ৪৫ সংশোধন করে ডিজিটাল রেকর্ড বিষয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে। ধারা ৪৭ক অনুযায়ী ডিজিটাল স্বাক্ষল সম্পর্কে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষেল মতামতকে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে। ধারা ৮১ক অনুযায়ী আদালত সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বা আইন দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত ডিজিটাল রেকের্ডের সত্যতা অনুমান করবে।

শেষ কথা

সাক্ষ্য আইন অত্যন্ত জটিল ও দুবোর্ধ্য বিষয়। ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন সময়ে মাননীয় বিচারপতিগণ কর্তৃক উত্থাপিত সাক্ষ্য আইন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। তারপর থেকে সাক্ষ্য আইন জানার আগ্রহ আমার মনে জন্ম নেয়। উক্ত আগ্রহ থেকেই আমি বর্তমান লেখাটির প্রয়াস পেয়েছি।

লেখক: আনিচুর রহমান; এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ। ই-মেইল: anichur19001@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. আদালতে ডিজিটাল সাক্ষ্য: তত্ত্ব ও ব্যবহার বিধি(পর্ব-১), মতিউর রহমান ।

২. Rashed vs The State Reported in 12 SCOB(AD) page 4

৩. উইকিপিডিয়া

৪. Lecture of MJ Sir

৫. Md Abdul Haque vs The State, 15SCOB[2021](AD)58

৬. 37 DLR(61)