গুরুতর নির্যাতনের মামলায় সাজা না হওয়ার দৌড়ে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালগুলোর সরকারি কৌঁসুলিরা (পিপি) গায়ে গা লাগিয়ে পাল্লা দিচ্ছেন। পাল্লা দিচ্ছেন মহানগর আর জেলার থানাগুলোর তদন্তকারীরাও।

ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণ করে হত্যা, যৌতুকের জন্য হত্যা, সম্ভ্রমহানি করে আত্মহত্যায় প্ররোচনা আর যৌন পীড়ন—এই অপরাধগুলোয় জেলার পাঁচ ট্রাইব্যুনালের তিনটিতেই গণমাধ্যমের দেখা মামলাগুলোতে সাজার হার ছিল ১-২ শতাংশ। অন্যদিকে ১৫ বছরে ২২টি থানার তদন্ত করা একটি মামলাতেও কারও সাজা হয়নি।

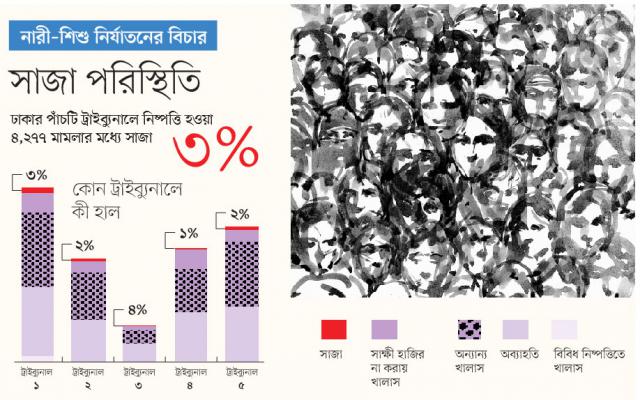

২০০২ থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় আট হাজার মামলার পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পাঁচ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক নিবন্ধন খাতা অনুযায়ী তখন পর্যন্ত অর্ধেকের কিছু বেশি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল। সাজার হার সাকল্যে ৩ শতাংশের কম।

মামলা তদন্ত করে পুলিশ। সেই তদন্তের ভিত্তিতে মামলা এগিয়ে নেন ট্রাইব্যুনালের পিপিরা। অনেকটা ফুটবল খেলার মতো। পেছনের সারি বল গুছিয়ে না দিলে গোল করা কঠিন। আবার গোছানো বলটি সামনের সারি ঠিকমতো না ধরলে গোল হবে না।

ট্রাইব্যুনালে পুলিশের প্রতিবেদন গ্রহণের শুনানির সময় পিপি তদন্তের ভুলত্রুটি ঠিকঠাক করার আবেদন করতে পারেন। মামলা চলার সময় সাক্ষী হাজির করবে পুলিশ। কিন্তু সেটা নিশ্চিত করবেন পিপি।

খেলা দরকার সমন্বয় করে। অথচ এই যে সাজা না হওয়ার দৌড়, এ জন্য পুলিশ কর্মকর্তারা দুষছেন পিপিকে। পিপিরা দুষছেন পুলিশকে। দুই পক্ষই আবার দুষছে এজাহারকারী তথা ভুক্তভোগীকে।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, ভুক্তভোগীর অবস্থাটা মাঠের পাশে বসিয়ে রাখা খেলোয়াড়ের মতো। তাঁর মামলা, কিন্তু বাদী রাষ্ট্র তাঁকেই গৌণ করে দিচ্ছে। আর নেপথ্যে টাকাপয়সা লেনদেনের কথা এত বেশি শোনা গেছে যে তার ঝনঝনানি প্রায় কানে বাজে।

তদন্তের জের

পুলিশের দুজন তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) তিন মাসের বেশি সময় ধরে তদন্ত করে মতিঝিল থানার ২০১৬ সালের একটি শিশু-ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামিকে ধরতে পারেননি। তাঁরা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে বলেছেন, প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু পলাতক প্রধান আসামি বা তাঁর সহযোগীর নাম-ঠিকানা সঠিক না থাকায় তাঁদের আপাতত অব্যাহতি দেওয়া হোক।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ১ নম্বর ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করার পর গত অক্টোবরে গণমাধ্যম সহজেই ওই আসামির হদিস পেয়েছেন। তিনি স্থানীয় একটি ক্লাবে জুয়ার আখড়ায় কাজ করেন।

মামলার এজাহারকারী ছিলেন শিশুটির মা, পেশায় ঠিকা ঝি। টাইপ করা এজাহারে তিনি টিপসই দিয়েছেন। তাতে ঘটনাস্থলের ঠিকানা ভুল ছিল। মামলার প্রথম আইও ঘটনাস্থল থেকে শিশুটির কাপড়চোপড় আলামত হিসেবে জব্দ করেন। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ‘রাসায়নিক পরীক্ষা’র নমুনা সংগ্রহের জন্য সেগুলো মহাখালীর পরীক্ষণাগারে পাঠানোর কথা লেখা আছে। ফলাফল লেখা নেই। আলামত এখন মতিঝিল থানার মালখানায়।

এজাহারের বিবরণ শুরু হয়েছে ঘটনার এক দিন আগে থেকে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দ্বিতীয় আইও সে তারিখকেই ঘটনার তারিখ বলে লিখেছেন। এজাহার আর পুলিশ প্রতিবেদন প্রায়ই গৎবাঁধা হয়। টুকটাক থেকে বড় অসংগতিও চোখে পড়ে।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অতিরিক্ত ডিআইজি আবদুল কাহার আকন্দের মতে, এজাহার হচ্ছে মামলার মেরুদণ্ড। তিনি বলেন, ‘এজাহার ত্রুটিতে আরম্ভ হলে মামলার অনেক ত্রুটি শুরু হয়ে গেল।’ এজাহারকারী ভুলচুক করলে রুজুকারী পুলিশ কর্মকর্তাকে সেটা ঠিকঠাক করে নিতে হয়।

যৌন সংসর্গে অভ্যস্ত নারীও কিন্তু ধর্ষণের শিকার হতে পারেন। মেয়েটির বয়স বলা হচ্ছে ‘১৩ বছরের মতো’। আইন অনুযায়ী শিশুর ক্ষেত্রে সম্মতি বা অসম্মতির প্রশ্নটিই অবান্তর।

সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ মো. রেজাউল হায়দার বলছেন, বছর তিনেক হলো সিআইডির ফরেনসিক ল্যাবে ডিএনএ পরীক্ষা হচ্ছে। তারপরও পুলিশের তদন্ত এখনো মূলত মৌখিক সাক্ষ্যভিত্তিক। তিনি বলেন, ‘আমাদের বৈজ্ঞানিক তদন্তের যে সক্ষমতা, সেটা এখনো অনেকখানি অর্জন করা বাকি আছে, করা দরকার।’

বেশির ভাগ মামলার তদন্ত থানার কর্মকর্তারাই করেন। রেজাউল হায়দার থানার তদন্ত কর্মকর্তাদের ওপর রোজকার কাজ থেকে শুরু করে ‘এক শটা’ কাজের চাপের কথা বলেছেন।

আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক বলছেন, ‘ভিআইপি’ দায়িত্বের কথা: ‘আমাদের পুলিশ আছে অনেক। কিন্তু তারা জনগণের নিরাপত্তার চেয়ে বিশেষগণের নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত থাকে।’ ফলে একটানা একমনে তদন্ত করার সুযোগ হয় না।

আইওকে প্রতিদিনের তদন্তের বিবরণ সময় ধরে ‘কেস ডায়েরি’তে (সিডি) লিখতে হয়। বেশ কিছু সিডির বয়ান গৎবাঁধা, অসংগতিও আছে।

নাম-ঠিকানা না মেলা একটি সাধারণ সমস্যা, বিশেষত কেউ ভুয়া ঠিকানা দিয়ে জামিনে বেরিয়ে গেলে। ঘাটতি থাকে টাটকা টাটকা তথ্য-সাক্ষ্য আর প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহেও।

২০১২ সালের এপ্রিলে ঢালাই মিস্ত্রি বাবার ছোট্ট মেয়েটা মোহাম্মদপুরে বাসার সামনে খেলতে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যায় ঘরের কাছেই তার লাশ পাওয়া যায়। ময়নাতদন্ত বলে, মেয়েটিকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। থানার চারজন কর্মকর্তা দেড় বছরেরও বেশি সময় তদন্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে বলেন, ঘটনা সত্য তবে অপরাধী সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪ নম্বর ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে বর্ধিত তদন্ত করে সিআইডির পরিদর্শক মাসুদুর রহমানও গত বছর চূড়ান্ত প্রতিবেদন (সত্য) দেন। তিনি লেখেন, ঘটনাটি অনেক পুরোনো। মেয়েটির খেলার সঙ্গীসাথি বা প্রতিবেশীদের পাওয়া যায়নি। আসল অপরাধী চিহ্নিত করা বা কোনো তথ্য বের করা সম্ভব হয়নি।

এ প্রতিবেদনের ওপর শুনানি চলছে। মেয়েটির বাবার প্রশ্ন, থানা-পুলিশের কর্মকর্তারা তো ঘটনার পরপরই তদন্তে নেমেছিলেন, তাঁরা কী করলেন? তিনি বলেন, সে সময় পুলিশের বিরুদ্ধে টাকা খাওয়ার গুঞ্জন ছিল।

মিথ্যা ও ভুল তথ্য

নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর ৪১ শতাংশে আসামিরা অব্যাহতি পেয়েছেন মূলত পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে। এজাহারের তথ্য ‘মিথ্যা’ বা ‘ভুল’ পাওয়ায় অনেক চূড়ান্ত প্রতিবেদন হয়েছে।

শাহবাগ থানার ২০১৪ সালের একটি ধর্ষণ মামলায় ছয় মাসের মধ্যে পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অভিযোগটিকে মিথ্যা বলে। সেটায় ধর্ষণের অভিযোগকারী নারীর শরীরের আলামতের সঙ্গে আসামির ডিএনএ মেলেনি। তদন্ত প্রতিবেদন বলছে, তিনি পূর্বশত্রুতার কারণে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন।

তবে এমন একাধিক তদন্ত নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। রামপুরা থানার পুলিশ ২০১৬ সালের একটি গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে বলেছিল, অভিযোগের তথ্য ভুল। থানা মামলা নিচ্ছে না বলে মামলাটি সরাসরি ট্রাইব্যুনালে করেছিলেন এক রিকশাওয়ালা বাবা। তাঁর কিশোরী মেয়ে যে সেলাই কারখানায় কাজ করত, প্রধান আসামি ছিলেন সেটার মালিক ও একজন কর্মচারী।

কারখানা থেকে মেয়েটির গলায় ফাঁস লাগানো লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল। ময়নাতদন্ত বলে, এটা আত্মহত্যা। কিন্তু সুরতহাল প্রতিবেদনে তার যৌনাঙ্গে সামান্য বীর্য পাওয়ার কথা লেখা ছিল। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পুলিশ লিখেছে, এই কথা শুনে এবং ফাঁসির লাশ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় ‘কিছু কুচক্রী মহলের প্ররোচনায়’ বাবা মামলাটি করেছেন। এটা তাঁর তথ্যগত ভুল।

তবে সুরতহাল প্রতিবেদনের তথ্যটি ভুল ছিল কি না, চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এ নিয়ে কোনো তথ্য নেই। দুই প্রধান আসামির কারও ঠিকানা দেওয়া নেই, পিতার নাম ‘অজ্ঞাত’। ‘কেস ডায়েরি’তে দেখা যায়, প্রথম আইও ১ নম্বর আসামি কারখানার মালিকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি। প্রতিবেদনটিতে এজাহারকারী নারাজি দিয়েছেন, শুনানি চলছে।

সাক্ষীর খরা ও সমন্বয়ের অভাব

ট্রাইব্যুনালের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন পিপি বলেছেন, অনেক সময় তদন্ত কর্মকর্তার অনভিজ্ঞতার কারণে আইনি চাহিদা মেটে না। মামলাগুলো প্রমাণ করা কঠিন হয়। কয়েকজন আইনজীবী বলেছেন, কখনো তদন্তের দুর্বলতা ইচ্ছাকৃত হয়।

মামলা বিচারের জন্য গেলে খালাসের প্রথম কারণ অবশ্য হয়ে দাঁড়ায় আদালতে সাক্ষী হাজির না করা। আইন বলছে, সাক্ষীকে হাজির করবেন তাঁর সর্বশেষ ঠিকানার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)। অভিযোগপত্রের তালিকা ধরে আদালত তাঁর কাছেই সাক্ষীর সমন পাঠান। পরের ধাপে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও তাঁর কাছে যায়।

তবে সাক্ষীকে সমন পাঠানোর জন্য তাগাদা দেওয়া এবং আদালতে সাক্ষী আর সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা পিপির দায়িত্ব। সুতরাং, পুলিশ আর পিপির মধ্যে সমন্বয়-যোগাযোগ চাই। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিচালক অ্যাডভোকেট মাকছুদা আখতার বলেছেন, তদন্ত কর্মকর্তার পরামর্শ-সহযোগিতাও লাগবে। এখানে একটা বড় ঘাটতি আছে।

তা ছাড়া ট্রাইব্যুনাল ৩-এর পিপি মাহমুদা আক্তার বলছেন, আইও, ফরেনসিক ডাক্তার আর প্রাথমিক জবানবন্দি গ্রহণকারী হাকিমসহ সরকারি সাক্ষীরা আদালতে খুব কম আসছেন।

যাকে বলে ২৬৫জ ধারা

নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর ৫৫ শতাংশেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা খালাস পেয়েছেন। এর মধ্যে ১২ শতাংশ (৫০৩) মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ শুনানির সুযোগই হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে সাক্ষী হাজির না করায় ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৫জ ধারায় বিচারকের আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা খালাস পেয়েছেন।

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগে করা মিরপুর থানার ১৯৯৬ সালের একটি মামলা ২০০৩ সালে ৫ নম্বর ট্রাইব্যুনালে যায়। মামলাটির নিষ্পত্তি হয় ২০১৫ সালের নভেম্বরে। ৯৭টি তারিখে সমন পাঠানোর পর রাষ্ট্রপক্ষ মাত্র একজন সাক্ষীকে হাজির করেছিল। তবে মামলার এজাহারকারী এবং কোনো সরকারি সাক্ষীই আসেননি।

এমন ২০টি নথি খুঁটিয়ে পড়ে দেখা যায়, একটিতেও আইও বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষ্য দেননি। আদতে ১৪টি মামলায় একজনও সাক্ষ্য দেননি; একটিতে তারিখ পড়েছিল ১১০টি। অন্তত ১৭টি মামলার আদেশ বলছে, সাক্ষী হাজির করতে ট্রাইব্যুনাল বছরের পর বছর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে গেছেন। কখনো পুলিশের বড় কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়েছেন। ফল হয়নি। এগুলো সব গণধর্ষণ আর ধর্ষণের মামলা।

তবে ২৬৫জ ধারা বলছে, রাষ্ট্রপক্ষের প্রমাণ দেখেশুনে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে আদালত যদি নিশ্চিত হন যে অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই, তাহলে তিনি খালাসের আদেশ দিতে পারেন। প্রথম আলোর দেখা মামলাগুলোর অন্তত ১২টিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পলাতক অবস্থায় খালাস পেয়েছেন।

এই ধারার সব খালাস নিয়ম মেনে হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আইনজীবী শাহদীন মালিক ও সাবেক পিপি আরফান উদ্দিন খানের উদ্বেগ আছে।

দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা এসব মামলার মধ্যে ২ নম্বর ট্রাইব্যুনালের একটি মামলা আছে, যেখানে ১০ মাসের মধ্যে মাত্র দুটি তারিখে কোনো সাক্ষী না আসায় খালাসের আদেশ হয়েছে।

খালাসের হরিলুট

১ হাজার ৮৪৮টি মামলায় (৪৩ শতাংশ) সাক্ষ্য-শুনানি হয়েছে বটে, কিন্তু পিপিরা সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি। সুতরাং, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রায়ে বেকসুর খালাস পেয়েছেন। আরও অল্প কিছু মামলায় আসামিরা বিবিধ নিষ্পত্তিতে ছাড়া পেয়েছেন।

খালাসের কয়েকটি রায়ে সাক্ষীর নিরপেক্ষতা বা প্রাসঙ্গিকতা এবং সাক্ষ্যের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আলামতের ঘাটতির কথা এসেছে।

সবুজবাগ থানার ২০০৩ সালের একটি গণধর্ষণ মামলায় ৫ নম্বর ট্রাইব্যুনাল রায় দেন ২০১৪ সালে। অভিযোগ ছিল, এক দরিদ্র গৃহকর্মীকে (১৪) গভীর রাতে ঘরের বেড়া কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে দুজন ধর্ষণ করেন। দুজনই খালাস পান।

রায়ে বিচারক বলেন, অপহরণের প্রত্যক্ষদর্শীসহ গুরুত্বপূর্ণ দুজন সাক্ষীকে রাষ্ট্রপক্ষ উপস্থাপন করেনি। মেয়েটির যৌনাঙ্গ থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষাকারী ডাক্তারকে বা তাঁর রিপোর্টটি উপস্থাপন করা হয়নি। সাক্ষ্যদাতা ডাক্তারের রিপোর্টে ধর্ষণ প্রমাণিত হয়নি। অপহরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি আলামত পুলিশ জব্দ করেনি।

সাক্ষীর গরহাজিরা

পিপিদের ঢালাও অভিযোগ, পুলিশ সাক্ষী হাজির না করাতেই খালাসের রায় হচ্ছে। আর অন্তত ১০টি থানার ওসি বলেছেন, আদালতের সমন তাঁরা ফেলে রাখেন না। কিন্তু ঢাকার বেশির ভাগ মানুষ ভাসমান। বিচার শুরু হলে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তাঁদের থানায় কত মামলায় সাক্ষীর অভাবে খালাস হয়েছে, সে হিসাব তাঁরা রাখেন না।

ওসিরা বলেন, এজাহারকারীসহ সাধারণ মানুষ সাক্ষ্য দিতে আগ্রহী হয় না। নিজের খরচে আসতে হয়, সারা দিন থাকতে হয়। বসার কোনো জায়গা নেই। তিনজন ওসি বলেছেন, তাঁরা ঠিকমতো সমন পান না। পুলিশ সাক্ষীরা অধিকাংশই বদলি হয়ে যান। নানা রকম কাজের চাপ থাকে।

কখনো হয়তো বিচারক থাকেন না, ফিরে যেতে হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সব কটি ধারার অপরাধ মিলে একেক ট্রাইব্যুনালের হাতে বেশুমার মামলা। এই মাসের ৪ তারিখে যেমন প্রতি ট্রাইব্যুনালের দৈনন্দিন কার্যতালিকায় গড়ে মোট ৪৫টি মামলার শুনানি ছিল, যার মধ্যে সাক্ষ্য-শুনানি ছিল ১৮টি।

পুলিশ কর্মকর্তা ও পিপিরা আরও বলেছেন, সাক্ষী না আসার একটা বড় কারণ দুই পক্ষের মধ্যে আপস হয়ে যাওয়া।

এদিকে মহিলা পরিষদের আইনজীবী মাকছুদা বলছেন, না পুলিশ, না পিপি, কেউই এজাহারকারীকে আমলে নেন না। তাঁকে ডাক্তারি রিপোর্ট দেওয়া হয় না। এজাহার, অভিযোগপত্র—এসবই নিজেকে টাকা দিয়ে তুলতে হয়। এতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন।

খিলগাঁও থানায় ২০১৩ সালে করা যৌতুকের জন্য হত্যার একটি মামলার শুনানি চলছে ৪ নম্বর ট্রাইব্যুনালে। মামলাটির এজাহারকারী গণমাধ্যমকে বলেন, ‘কয়েক মাস ধরে সাক্ষীদের আদালতে আনছি আর ফিরে যাচ্ছি। কবে বিচার শেষ হবে, জানি না।’

কাফরুল থানায় ২০১৪ সালে করা একটি ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিচার চলছে ১ নম্বর ট্রাইব্যুনালে।

মেয়েটির ভাই মামলার এজাহারকারী। তিনি বলেন, প্রথম দিকে সরকারি কৌঁসুলি কোনো খবরই দিতেন না। শুধু মামলার তারিখ জানার জন্য তিনি একজন আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছেন।

অ্যাডভোকেট মাকছুদা, কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আর ভুক্তভোগী অনেকে বলছেন, সাক্ষী এলেও অনেক সময় পিপিরা হাজিরা নেন না। আসামিপক্ষের প্রভাব আর লেনদেনের একটা বিষয় থাকে।

পিপির সম্মানী দিনে ৫০০ টাকা, আর সহকারী পিপির (এপিপি) ২৫০ টাকা। তা-ও তিন বছরের টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ঢাকার দায়রা আদালতের প্রধান পিপি খন্দকার আবদুল মান্নান বলেন, সম্মানীটা বাড়লে তাঁরা একটা মামলা নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন।

আর সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন বলছেন, ‘বেশির ভাগ পিপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োগ পান। যাঁরা দক্ষ-যোগ্য আইনজীবী থাকেন, তাঁরা নিয়োগ পান না।’ দায়বদ্ধতা থাকে না।

আইন বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিকও মনে করেন, এভাবে পিপিদের নিয়োগ একটা গোড়ার সমস্যা। তাঁর কথায়, ‘এই পিপি-ব্যবস্থা অপরাধীদের জন্য স্বর্গরাজ্য। এতে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে অপরাধীরা।’ সূত্র: প্রথম আলো